2019年10月から始まった、うみまち仕掛人シリーズ。

蘇我・千葉みなとの今にクローズアップして、うみまちを盛り上げる活動に取り組んでいる“仕掛人”を取材しています。

●千葉県立美術館 副館長、中松れいさん

第17回でご紹介するのは、千葉県立美術館で副館長をされている、中松れいさんです。

千葉県立美術館は、千葉ポートパークに隣接する県立の美術館。

千葉県ゆかりの美術家の作品を所蔵、公開しており、定期的にさまざまな展示やワークショップ、講演会などのイベントも開催されています。

ぽかぽかぽーとでも、展覧会へ行ったリポートをしています。過去の記事も合わせてご覧ください↓

「100%ORANGE オレンジ・ジュース」の展示へ、展覧会「山本大貴-Dignity of Realism-」へ

今回お話を伺った中松さんは、第13回で取材した千葉市観光協会の松本さんにご紹介いただきました。(松本さんの取材の様子はこちらからご覧ください→【うみまち仕掛人Vol.13】松本 博樹さん)

それではさっそく、お話を伺っていきましょう!

●千葉みなととの出会いと現在まで

–––中松さんと千葉みなとの出会いについて教えてください。

「最初の出会いはポートタワーを見に行った時です。当時学生として千葉市に住んでいたので、1回行ってみようと思って。でもその時はモノレールがなく、アクセスの仕方もよく分からない状態で、千葉駅からバスで行ったのかな。

ポートタワーへ着いてエレベーターで展望台まで登って、わくわくしながら見たんですが、実はあまり感動しなかったんです。自分のイメージでは、水平線がぱーっと広がって、空が登るようにふわーっとなっていると思ったら、工場の建物が近くに見えて。イメージと違うなっていうのが最初の印象でしたね……(笑)」

–––その後、こちらでお仕事をされるようになったのでしょうか?

「はい、平成の1桁頃からですね。途中他の県の施設に行っていたこともあったのですが、基本的にここの職員として仕事をしています。千葉みなとの昔と今を見てきた感じですね」

–––当時と今の千葉みなとを比べると、どう感じますか?

「当時はひとつひとつが遠かった気がします。当時は今みたいに建物もなく、交通手段も歩きだけだったので。

例えば、中央警察署から美術館に来て、その後ポートタワーに行く、というのを歩きでやると、結構距離があるんです。そういうひとつひとつに距離を感じて、人間の歩いての活動を想定した街じゃないなと感じました」

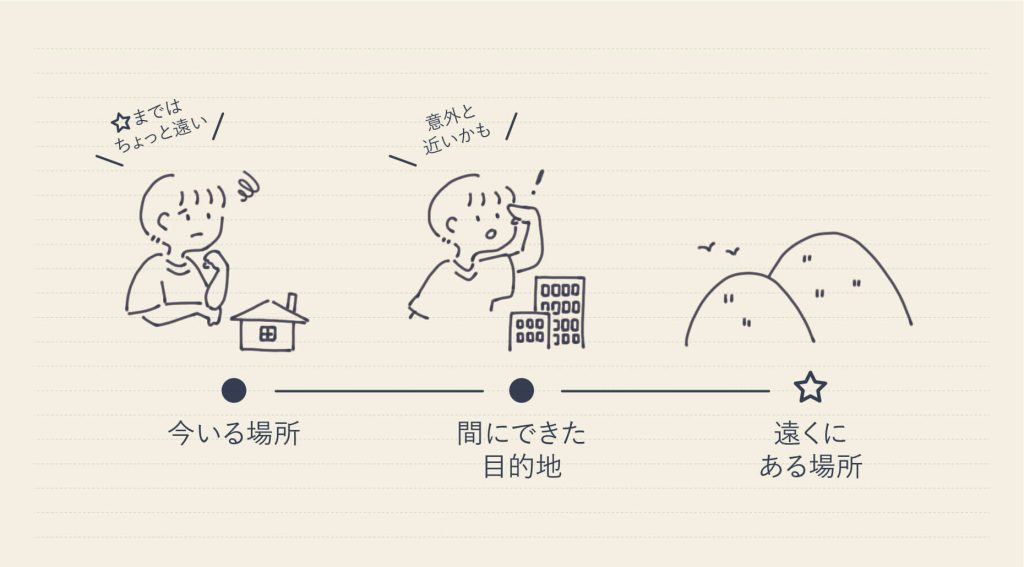

「それがここ数年では、たくさん施設が増えて、いろいろな場所同士の距離が近くなってきた感じがします。非常に抽象的な表現になってしまうのですが。

ケーズハーバーなんかも、ここからだと歩ける距離なんです。お昼休みに、歩いて海を見に行ったりも出来るようになりました。ケーズハーバーがオープンする前は、みなと周辺は歩いて気軽に立ち寄れるような雰囲気ではなかった気がします」

なるほど。自分と遠くにあるものの間に目的地ができることで、そのものとの距離がだんだんと近くなっていく感じですね!

↓イメージを描いてみました。伝わるでしょうか…?

●美術館でのお仕事と、地域との関わり

–––美術館では、どんなことをなさっていますか?

「私の仕事は大きくわけて、展示や展覧会の事業と、ワークショップなど体験型の事業の、主にそのふたつの仕事を総括することです。

展示や展覧会の事業では、美術品を収集、保管、展示したり、アーティストの方の展覧会を開催したりしています。

体験型の事業については、ワークショップなどの創作体験の機会提供や、美術館事業の広報、年間80を超える美術団体さんへの会場提供などする業務を、総括しています」

–––お仕事の中で大切にされていることはありますか?

「『感動体験ができる場所にしたい』ということをいつも心に留めております。

梅雨が続いて青空が見えたらそれだけで感動しますよね。それには及ばないまでも、この千葉みなとは日常の生活と交差しにくい場所にあるので、ここまで足を運んでもらったらやはり感動していってほしいですし、来てよかったと思われるような場所にしたいですね」

–––定期的にワークショップや講演会などを企画されていらっしゃいますが、地域に対する想いや取り組みなど、地域との関わりについて、お聞かせください。

「千葉みなとはもともと工業地帯ですが、将来的にこの地域を文化的な場所にするという構想がありました。そういう背景から、この美術館は地域の文化活動の一つの拠点としての役割を担っています。

今後はより一層、周辺施設などと関わりながら、地域に貢献していくような場所にしていきたいと思っています」

–––周辺施設との関わりというと、どのようなものでしょうか?

「たとえば、ポートタワー周辺で秋に行われる千葉湊大漁まつりに出店して、お祭りに参加された方にオリジナル缶バッチを作るブースを出したり、ポートタワーさんと協力して、埋立地から美術館ができ、ポートタワーができ……という千葉みなとの歴史についての展示を行ったことなど。より身近なことでは、お隣の千葉中央郵便局さんにポスターを貼ってもらうとか。ホテルオークラさんとコラボレーションをしたこともあります。大学との連携もそうですね。

このように近隣施設と協力関係を持って、いろんな機会を提供できるように活動しています」

●心休まる美術館、心休まる場所

–––コロナ禍での取り組みや、今後構想されていることはありますか?

「人が集まる場所ですので、コロナ対策は徹底して行っています。

今はその上で、いらっしゃった方にどういう新たなサービスが提供できるかを考えています。アメニティの充実とでも言いましょうか。レストランやミュージアムショップの内容を向上させたり、サービス形態を拡張させたりできないものかと。この建物にいらした方のみならず、もっと周辺の方達に何か提供できる事はないかと考えているところです」

なるほど、コロナを乗り越えた先のことを考えていらっしゃるのですね!とても楽しみです。

–––今後、この地域がどのようになっていってほしいとお考えですか?

「心休まる場所として、みなさんに知っていただければいいなと思っています。

ここは開放的な空間と、溢れる光と、海があります。他の場所から千葉みなとという場所をイメージすると、ぱっと明るいんですよね。それが魅力だと感じていて。そんな千葉みなとが、美術館はアートですが、ショッピングや食などいろいろな楽しみが体験できる場所になって、『千葉みなとにいったら楽しい時間を過ごせる』というようになっていければいいなと思います」

–––中松さんにとって、心休まる場所はどのような場所ですか?

「カフェですかね。カフェは自分と向き合えるというか、他人と一緒にいるんだけど、プライベートな時間を過ごせる場所で。

私は昔からカフェが好きで、それからパリに憧れていたんです。でもなぜ自分はこんなにもカフェが好きなんだろうってずっと思っていたのですが、カフェが私にとってパリにつながる場所だったからなのかなと。パリは簡単には行けなくて。でも自分の日常の中で心がパリにつながれるのがカフェだったのかなと最近気づきました。

美術館もそういう場所たり得るなと思うし、そういう場所であってほしいなと思います。アーティストの作品が展示室に置かれていて、そこはその作品と自分だけの場所なんですよね。そういう場所って他にはないですから。自分は機会を提供する側なので、そこで心休んでるわけにはいかないんだけれども、いらっしゃった方にとってそういう場所になってほしい。そういう時間を持ってほしいという思いでいます」

心休まる美術館のある、心休まる千葉みなと。そこが誰かの、中松さんにとっての『カフェ』のような場所になったら、素敵です。

最後に、美術館の中を案内していただきました。

臨港プロムナードに面する、1枚目の写真の方が正面入り口なのだそう。

2枚目の郵便局側は正面ではないそうです。みなさんご存知でしたか!?

正面入り口から入ると、左右に複数ある建物が現れては消え、現れては消え……

建築家の狙いが伝わってきます。

廊下の先にあるのが、お話に出てきたレストラン「Shirayuki」ですね。

廊下左側が第7展示室で、そちら側から見たのが右の写真です。

お庭の緑の鮮やかさと、室内の暖色の照明が相まって、いい雰囲気です。

お庭にも彫刻作品がありました。可愛らしいです~

お話の中で、年明けの展覧会をご紹介いただきました。

千葉出身の山下さんと小林さんのアート・ユニットの展覧会です。

この展覧会のため、特別に制作をお願いした作品が見られるのだそう。楽しみですね!

(令和4年度の展覧会スケジュールは、こちらからご覧いただけます)

中松さんへのインタビューを通して、千葉県立美術館の取り組みや想いを知り、美術館がとても身近な場所になりました。中松さんは「これから」とおっしゃっていましたが、すでにこの場所は、作品と自分だけの世界に入り込める「心休まる場所」である気がします。次伺うときは、より一層、美術館という空間を楽しめそうです!

この記事を見た方にも、そんな気持ちになっていただけたら幸いです。

中松さん、お忙しい中インタビューへのご協力、ありがとうございました!

取材・撮影:長谷川鈴実(NPO法人Drops)